Mi pobre niñez, o el lujo del sacapuntas

La vida misma

Mi pobre niñez, o el lujo del sacapuntas

Por: Alexis Sebastián Méndez

Si quiere prueba de miseria en la niñez, bastara con esto, que les juro que esto es cierto: yo envidiaba a los compañeros de escuela que tenían sacapuntas. Para mí, eso era un objeto de lujo.

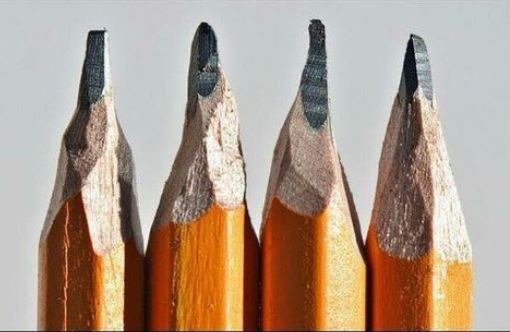

No me refiero a un sacapuntas eléctrico. Estoy hablando del artefacto plástico que usted llevaba en su cartuchera, esos de la enorme cápsula trasparente, donde usted podía ver como la viruta se retorcía con cada vuelta del lápiz, hasta entregarle un artefacto filoso que lo mismo servía para plasmar lecciones en la libreta, o hincar en la nalga al compañero sentado al frente.

Esos dichosos aparatos costaban diez centavos (estoy hablando de los 70, así que con el ajuste de inflación, debe ser el equivalente de unos cuarenta dólares), pero como yo era un niño pequeño, desconocía el precio, y juraba que era algo tan extraordinario e inaccesible como un regalo de Navidad en la lista a Santa Claus.

Así funcionan los niveles sociales en la niñez: Están los que reciben lo que pidieron a Santa Claus, y estaban los soñadores que pedían juguetes que nunca les llegaban, y que cuando el barco chocaba contra el iceberg, les tocaba quedarse en los pisos inferiores.

Mi caso: Yo estudiaba detenidamente el catálogo Mattel, veía varias veces los comerciales de juguetes durante los muñequitos, escuchaba a mis compañeros de escuela, y entonces preparaba mi carta a Santa Claus. No importa lo que escribiera, recibía unos regalos genéricos, de los cuales había dos que se repetían. Uno de ellos era una ristra de paletas (así venían, como un extenso paquete de condones, lo cual debe explicar el sabor a latex que tenían, no importa el color que probaras). Lo otro era –¿preparados?– un xilófono.

Cuando llegué a padre, descubrí que los xilófonos son regalos para “toddlers”. Cuando un “infante” pasa por el ritual de convertirse en “niño que no es infante pero igual jode”, se deshace del bobo, caga por su cuenta en el “potty”, y tira su xilófono, preferiblemente a la cabeza de algún hermano.

Pues yo recuerdo tener aún nueve años, y seguir recibiendo un xilófono cada Navidad. No era un xilófono de la tienda “Margarida”; era un xilófono de “Topeka”, con el palito amarrado en una soga amarilla, y hasta ruedas plásticas, supongo que para usar de patineta musical.

Mi teoría es que mis padres me escuchaban probar el instrumento, pensaban que salió jodido, y por eso compraban otro al siguiente año. Desde mi punto de vista, el problema tenía que ser mis cartas, pues no era fácil entender la letra de un niño sin sacapuntas.

Mi padre tenía la oficina en nuestra casa. Recuerdo interrumpirle para tratar –en vano– de solicitar un sacapuntas, no solo por conveniencia, sino para encajar socialmente: Era el único niño que no tenía los materiales, dentro de su cartuchera, manchados con polvillo de carbón.

–No necesitas sacapuntas –me decía con un súbito orgullo– Tráeme tus lápices.

Por cierto, los lápices eran otro punto de envidia, porque todos en mi salón lucían esos lápices amarillos, que llamaban “Número 2”. Lo único que tenían de “número 2” mis lápices, es que eran una cagada.

Mi padre vendía artículos de propaganda, así que yo tenía unos lápices redondos en distintos colores, todos con el nombre impreso de “Méndez Advertising Specialty”. Lo único sobresaliente que tenían estos lápices era la goma de borrar, pues tratabas de eliminar un error en la libreta, y la goma no fallaba: se llevaba el canto de papel con toda la evidencia de que existió.

Pues, resignado, le llevaba los lápices a mi padre, y ahí sacaba de su escritorio una navaja “gem”. Usted debe estarse preguntando: “¿Para qué se necesita una navaja en una oficina, si uno no va a estar raspando marbetes?”. La respuesta es sencilla: “Carajo, ponga atención: le estoy diciendo que para sacar punta a los lápices”.

Así que mi padre comenzaba a tallarle una punta a los lápices, como esas películas de “rednecks”, que se sientan en el balcón a pelar un canto de madera. Mi padre me devolvía orgulloso mis lápices, que tanto aborrecía usar en el salón: mientras los compañeros tenían unas puntas cónicas y afiladas en sus instrumentos de escribir, mis lápices tenían una punta gruesa y plana, similar a un tucón en anuncio de Gillete.

Como se imaginará, yo no cargaba con una “gem” en la cartuchera, y quizás era lo mejor porque, o me volaba las huellas digitales intentando sacar punta a los lápices, o me cortaba las venas y terminaba con mi miseria.

Por fortuna, en los salones de clases había unos sacapuntas manuales de metal, que hacían demasiado ruido, como si el lápiz gritara en agonía. Eso interrumpía la clase, así que los permisos para usarlos eran limitados. La mayoría de las veces, tenía que afilar mis lápices gastándolo contra la libreta, como si estuviese practicando para un futuro de “raspa y ganas”.

Podría seguir listando mis traumas de pobreza escolar. Por ejemplo, todos en mi salón tenía la pega “Elmer”, aquella pega blanca que sabía tan rica. Mi padre –aunque el listado escolar especificaba pega blanca– me daba “esta pega es mejor”, un adhesivo líquido color marrón que tenía un pezón de goma en la boquilla. Lo peor era su sabor.

Ya adolescente, comprendí que nada de esto se debía a limitaciones económicas. O sea, sí, éramos unos pelaos, pero los artículos a los que me refiero eran baratos. Mi padre era –como el mismo se describía– “un animal de costumbre”. Si así aprendió a afilar los lápices, ¿por qué hacerlo diferente?

Hay gente a quien no le gusta el cambio.

Ahora entiendo por qué el jodío xilófono.

Alexis Sebastián Méndez ©

25 de junio de 2020

Igual yo, mi admirado Alexis, la pega que derramaba en toda área del bulto aunque solo estuviera en su cartuchera aparte. Y lapices con punta para marcar en carpintería.

Me gustaMe gusta