El cuento del pussy instantáneo

La vida misma

El cuento del pussy instantáneo

Por: Alexis Sebastián Méndez

En los ochentas, no teníamos acceso al pussy. No como ahora, que lo puedes llevar en el bolsillo.

En las redes uno se topa con adelantos tecnológicos impresionantes, y quizás hay pocos que superen al “pocket pussy” (que, traducido al español, es “pussy de bolsillo”… no, no voy a traducir “pussy”, al menos no aún, ya mismo iremos a ese tema).

Reconozco que me intriga este producto, y el tipo de situaciones en que resulta útil:

Tipo: “Oye, ¿tendrás un pussy por ahí?”

Amigo: “Deja ver (coteja varios sus bolsillos), aquí tengo la cartera, los cigarrillos, el celular, las llaves (revisa ahora el bolsillo derecho) aquí tengo menudo… así que parece que no… ¡espera! (saca el artefacto de su bolsillo) ¡Estuviste de suerte! Mira, tengo uno aquí”.

Tipo: “Préstamelo un momento”.

Amigo: “No sé. Todavía no me entregas el encendedor que te presté. Así que úsalo ahora mismo, y me lo devuelves”.

En fin, es una maravilla ser varón en estos días. En mi juventud era muy complicado ver el cuerpo femenino. Hasta todo un género de cine se desarrolló para que los adolescentes pudiéramos ver senos en pantallas. Pero el pussy, seguía fuera de alcance. Inclusive, por eso eran populares las llamadas revistas pornográficas aunque, por la estética del momento, todo lo que podíamos apreciar era una barba rizada.

¿Qué había debajo de esa esponja triangular? Para mí, era un misterio que no interesaba resolver. El nombre “bollo” sugería algo parecido a uno de esos pancitos que ponen en las mesas de recepción en las bodas. Sabía que la descripción estaba incompleta, pues se hablaba de que tenía labios. Encima sangraba, podía humedecerse, y tenía partes con nombres como “la vulva”. En serio: si combinamos esto con su otro nombre –la “Tota” – teníamos entonces a una bestia en la categoría del “Cuco”. Por algo cuando el demonio se metió en Linda Blair en “El exorcista”, una de las primeras cosas que hizo fue caerle a crucificazos. En fin: Tenía miedo de verlo algún día, y que me arruinara el resto de la belleza femenina que tanto admiraba.

Fíjese que no he usado la palabra “pussy”. Este vocablo apenas se usaba en mis tiempos. Inclusive, cuando la escuché por primera vez (a los quince de edad), no sabía a lo que se refería. Una tarde, sentado en las escaleras de mi amigo Juan, pasa caminando su vecina –una señora que no se metía con nadie– y, sin justificación alguna, quizás por inaugurar el vocablo aprendido, digo que “la vieja no tiene pussy”. En seguida viró, y me dejó saber que era un irrespetuoso (cierto, lamento reconocer), que hablaría con el párroco (eran tiempos en que los católicos se amenazaban con esto), y que encontraría quiénes eran mis padres. Yo le miraba en silencio, pensando qué carajo sería “pussy”, que tanto le molestó la sugerencia de que no lo tenía.

Desde entonces, cuando algunos de mis amigos de vecindario nos referíamos a ella, le llamábamos “La vieja sin pussy”.

Acabado el incidente, Juan me había explicado lo que era el “pussy”. Pocas semanas después, enfrentaríamos de nuevo la palabra.

En aquellos tiempos, Plaza Las Américas fue ampliada y remodelada. Antes, el centro comercial terminaba mucho antes de donde se encuentra la famosa fuente. Cuando visitamos las tiendas nuevas, habían abierto un local para la venta de maldades que, si la memoria no me falla, se llamaba “Jack in the Box” (como el fast food, ya sé).

Si algo sirve para entender mis tiempos, es el hecho de que existieran tiendas dedicadas exclusivamente a maldades (había una muy popular en San Patricio Plaza). Siempre quedaba presupuesto para comprar cucarachas de mentira, cacas de perro en goma, cajetillas de chicles que eran ratoneras, jabones que te pintaban las manos y, el artículo favorito para llevar a la escuela: el “peo” químico. Esto le indica que, parte de nuestra sana conveniencia, era jodernos unos a otros.

Estábamos explorando las tiendas, cuando Juan quedó impresionado con un objeto. Era un cartón con un plástico, dentro del cual estaba el artículo, parecido a las cajitas de “Hot Wheels”. El espacio del plástico era pequeño, pues solo protegía una cápsula azul. El cartón describía el producto: “Instant Pussy”.

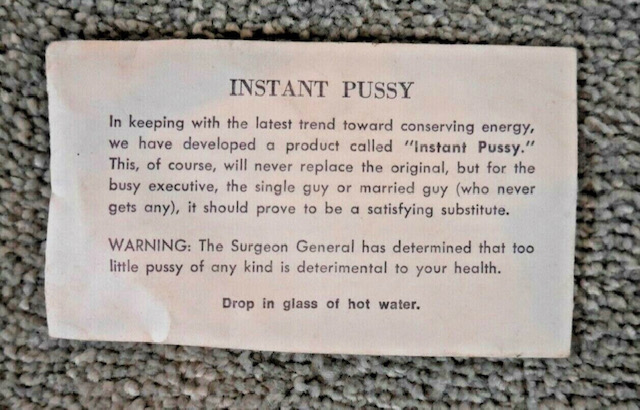

El cartón incluía un papel, el cual he podido conseguir gracias a la magia del Internet (el producto ya no se fabrica). El papel establecía: “En tono con las tendencias recientes a la conservación de energía, hemos desarrollado un producto llamado “Instant Pussy”. Esto, por supuesto, nunca podrá reemplazar el original, pero para el ejecutivo ocupado, el hombre soltero o el hombre casado (que nunca lo tiene), debe probar ser un sustituto satisfactorio. Advertencia: El Cirujano General ha determinado que muy poco “pussy” puede ser perjudicial para su salud”.

Entonces, cerraba brindando las instrucciones para este prodigio de la ciencia, sin escatimar en palabras: “Eche en un vaso de agua caliente”.

El “Instant Pussy” costaba unos ocho dólares. Para ponerlo en contexto: nuestras rutas de periódico, que conllevaban trabajo los siete días, generaba unos treinta dólares semanales. Aquello equivalía a dos días de amanecerse y repartir casa por casa.

No importaba. Por fin íbamos a ver un pussy.

Comprado el cáliz sagrado, regresamos a nuestra región, que es el sector Roosevelt en Hato Rey. Allí, en la casa de Juan, en un cuarto para cachivaches ubicado en el patio, creamos nuestro laboratorio. Nuestras expectativas eran grandes: en lugar de un vaso de agua, usamos un cubo. Supongo que esperábamos que así lograríamos un pussy más grande, o quizás temíamos que alguien, por accidente, se lo bebiera.

Juan estaba añangotado, mirando fijamente la pastilla, como un animal que espera el instante preciso para atrapar su presa. Yo observaba con una curiosidad que vencía el miedo. Los segundos se estiraban sin misericordia. Juan hablaba, creo que sobre sus expectativas y emoción, pero no le escuchaba, ensordecido por mis propios pensamientos de feliz pánico.

La capsula hizo un movimiento leve pero brusco, como un huevo del que pronto saldrá un pollito. No nos agarramos una mano en la emoción del momento, porque no queríamos mancharla con la sensación del otro, en caso que hubiera que usarla más tarde.

Entonces, como una de esas películas de naturaleza, en que se juega con la velocidad de la cámara y apreciamos una flor que abre, la capsula reventó y tuvimos, ante nuestros ojos, en un instante inolvidable, el esperado “pussy”.

Era un pedazo de “foam” azul, con forma de gato.

Me quedé confundido, porque tampoco sabía entonces que a los gatos se les llama “pussy” en inglés. Por un instante, pensé que las mujeres ocultaban algo parecido entre sus piernas, una especie de gato con pelo rizado, que no le hace caso a los demás, solo interesa su voluntad, y que en cualquier situación, sabe que es quien manda. No estuve lejos, actually.

Tras unos segundos de silencio, Juan reaccionó:

“¡Qué jodía cogida de pendejo nos han dado!”

Caímos de pendejos, pero no por adolescentes, sino por varones. Estas pastillas de juguetes son muy comunes. Años más tarde, jugando con mis hijas, echamos unas al agua, y entre los animales que se obtuvieron, había un gallo. Fíjese que no mercadeaban eso como “Instant cock”, porque las mujeres no son idiotas. Pero a los varones nos pueden vender un juguete de centavos por ocho dólares, solo recurriendo a sus hormonas.

Estos tiempos inocentes han quedado en el pasado, y los jovencitos ya conocen todo el vocabulario vulgar, y los misterios de las regiones del cuerpo. Por suerte, se acabó el miedo. En aquellos tiempos, no hubiera jamás cargado con un “pocket pussy”, porque hubiera pensado que me podía arañar el muslo.

Alexis Sebastián Méndez ©

20 de noviembre de 2021